¹É╦«╩ą╬─╬’╣┼█EĮķĮB

šŃĮŁ╩Ī ╔ÅČ╝ģ^(q©▒) ┐NįŲ┐h ╦ņ▓²┐h æcį¬┐h ²ł╚¬╩ą ╦╔Ļ¢┐h ŪÓ╠’┐h Š░īÄ┐h įŲ║═┐h ¹É╦«╩ą╬─╬’╣┼█E ¹É╦«╩ą╝t╔½┬├ė╬ ¹É╦«╩ą├¹╚╦╣╩Šė ¹É╦«╩ą▓®╬’^ ¹É╦«╩ą╩«┤¾ņ¶╠├ ¹É╦«╩ą╩«┤¾╣┼┤Õ 4AŠ░ģ^(q©▒) ¹É╦«╩ą╩«┤¾Š░³c ╚½▓┐ ¹É╦«╩ą╠ž«a ¹É╦«╩ą├└╩│ ¹É╦«╩ąĄž├¹ŠW ¹É╦«╩ą├¹╚╦ [ęŲäė░µ]

ĪĪĪĪ¹É╦«ųą╣▓šŃĮŁ╩Ī╬»ÖCĻP┼fųĘ (╩Ī╝ē╬─╬’▒Żūoå╬╬╗) ─Ļ┤·Ż║1939ŻŁ1942 ╣½▓╝ĢrķgŻ║1997─Ļ8į┬29╚š2005─Ļ3į┬16╚š╬╗ė┌│ŪĻPµé(zh©©n)ÅB║ė┤ÕĪŻ1939─ĻČ¼Ż¼ųą╣▓šŃĮŁ╩Ī╬»ÖCĻP▀wĄĮ¹É╦«ĪŻ┤╬─Ļ5į┬į┌│Ūā╚╦─┼ŲśŪķ_įOę╗╝ę┼d╚AÅVžø╠¢ū„č┌ūoĪŻ╩Ī╬»Ģ°ėøäóėóŻ¼╗»├¹═§ųŠ▀hŻ¼ęįĪ░┼d╚AÅVžø╠¢Ī▒└Ž░Õ╔ĒĘ▌ŠėūĪė┌┤╦Ż¼ŅIī¦╚½╩Ī³hĄ─╣żū„║═┐╣╚šŠ╚═÷▀\äėŻ¼ų┴1941─Ļ4į┬╩Ī╬»ÖCĻP▀w═∙£žų▌ų╣ĪŻ┼fųĘ×ķųžķ▄─ŠĮYśŗśŪĘ┐Ż¼ū°¢|│»╬„Ż¼Į©ų■├µĘe163Ż«38ŲĮĘĮ├ūŻ¼╚²ķgČ■īėŻ¼¼F▒┘×ķĻÉ┴ą╩ęĪŻ 1939─Ļų┴1941─Ļķgųą╣▓šŃĮŁ╩Ī╬»į┌¹É╦«│ŪĮ╝įO┴╦╩«ėÓ╠Ä├ž├▄╗Ņäė³cŻ¼ų„ę¬ėąŻ║┼d╚AÅVžø╠¢Īó³SŠ░ų«┬╔Ĥ╩┬äš╦∙ĪóäóėóĢ°ėøūĪ╦∙ĪŻ ┼d╚AÅVžø╠¢ū°╬„│»¢|Ż¼╦─ķ_ķgČ■īėśŪŻ¼─ŠĮYśŗĪŻę╗śŪ×ķĄĻõüŻ¼Č■śŪ×ķūĪ╦▐┼c▐k╣½ł÷╦∙Ż¼äóėóĢ°ėøęį╔╠╚╦╔ĒĘ▌ū„č┌ūoķ_▐kĄĻõüū„×ķ╩Ī╬»┬ōĮjšŠŻ¼žōž¤┼c¢|─ŽŠų╝░Ė„╠ž╬»Ą─┬ōĮjĮė┤²ĪŻ³SŠ░ų«┬╔Ĥ╩┬äš╦∙š╝Ąž╝s600ėÓŲĮĘĮ├ūŻ¼Č■▀M║Žį║╩ĮĮ©ų■Ż¼ųą▌SŠĆ╔ŽėąķTÅdĪó╠ņŠ«Īóų„śŪĪŁĪŁ[įö╝Ü]

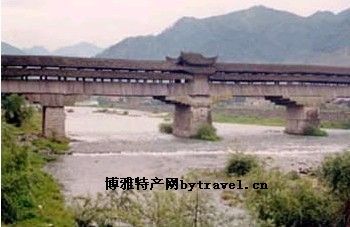

22Īó┤¾ĖG²ł╚¬ĖG▀zųĘ

ĪĪĪĪ┤¾ĖG²ł╚¬ĖG▀zųĘĘų▓╝į┌Į±šŃĮŁ╩Ī¹É╦«Ąžģ^(q©▒)╝░Ųõų▄ć·Ą─╬õ┴xĪóė└╝╬Īó╬─│╔Īó╠®ĒśĄ╚┐hĪŻ²ł╚¬ĖGųĘ╩Ūųąć°╣┼┤·─ŽĘĮų°├¹Ą─ŪÓ┤╔ĖGųĘŻ¼ęį²ł╚¬┐hŠ│ā╚Ą─ĖGųĘūŅ×ķ├▄╝»Ż¼ėą300ČÓ╠ÄŻ¼Ųõųą┤╔Ų„┘|┴┐ūŅ║├Ą─ĖGųĘČÓ╝»ųąį┌²ł╚¬┐hĄ─┤¾ĖG┤Õę╗ĦŻ¼▀@└’╩Ū²ł╚¬ĖGĄ─ųąą─Ż¼╣╩Č°ĮyĘQ×ķĪ░²ł╚¬ĖGĪ▒ĪŻ²ł╚¬┐h╬╗ė┌šŃĮŁ╩ĪĄ──Ž▓┐Ż¼«TĮŁĄ─╔Žė╬Ż¼┤╔═┴ĄV▓ž╩«ĘųžSĖ╗Ż¼║ė┴„Ą─ā╔░Č╔ĮÄnŲĘ³Ż¼╔Ł┴ų├»├▄Ż¼╩ó«a¤²┤╔ė├Ą─╚╝┴ŽĪ¬Ī¬╦╔▓±ĪŻ┤╔ĖG┐╔└¹ė├Ž¬┴„Ą─╔ĮŲ┬▀xųĘŻ¼ųŲ┤╔įŁ┴Ž┐╔ę└┘ć┴«ārĄ─╦«ĒįĘ█╦ķ▓ó╝ė╣żŻ¼│╔ŲĘę▓┐╔Å─«TĮŁĒś┴„Č°Ž┬▀\ĄĮ£žų▌Ż¼┤╔Ų„Ą─▌ö│÷╩«ĘųĘĮ▒ŃŻ¼▀@ą®Č╝╩Ūī”┤╔śI(y©©)╔·«a╩«Ęųėą└¹Ą─Śl╝■║═Łh(hu©ón)Š│ĪŻ²ł╚¬ĖGäō(chu©żng)¤²ė┌▒▒╦╬įńŲ┌Ż¼╩óśOė┌─Ž╦╬═ĒŲ┌Ż¼▒▒╦╬ų┴─Ž╦╬│§─ĻŻ¼ų„ę¬╔·«a▒PĪó═ļĪóēžĄ╚╚šė├ŲĘŻ¼ųŲū„╣żš¹Ż¼Ųš▒ķ╩╣ė├┐╠╗©Ż¼▓ó▌oęį▒═³c╝yĪó▒═äØ╝y╝░▓©└╦╝yĪóįŲ╝yĄ╚Ż¼ėįīė▒╚▌^▒ĪŻ¼ėį╔½ŪÓųąĘ║³SĪŻĄĮ┴╦─Ž╦╬ųąŲ┌Ż¼│÷¼F┴╦ĀtĪóŲ┐Īóį³ČĘĪó╦▄Ž±Ą╚╬’Ż¼Ūę├┐ĘNŲ„╬’ėųėąČÓĘN╩ĮśėŻ¼čb’Śęį┐╠╗©×ķų„Ż¼═ļā╚┐╠įŲ╝yĄ─▌^ČÓŻ¼ėįīėŠ¦┴┴═Ė├„Ż¼ęčųĪŁĪŁ[įö╝Ü]

23Īó┤¾Ą└ē»╝░ū┌ņ¶╣┼Į©ų■╚║

ĪĪĪĪ┤¾Ą└ē»ō■é„╩Ū─Ž╦╬╔ąĢ°ØōšfėčĄ─╔ąĢ°Ė«Ż¼Ą½║Ļ┤¾Ą─╣┘█ĪęčĮøį┌Ų▀░┘─ĻŪ░─Ūł÷-ųąįŌܦŻ¼¼Fį┌╩Ūę╗Ų¼┤¾Ī░ÅVł÷Ī▒Ż¼š²╩Ūė╔ė┌╦³Ą─┤¾Ż¼│╔×ķ┴╦ąš═§┤Õå╩╩┬Ą─┼e▐kĄžĪŻ┤¾Ą└ē»ų▄▀ģų┴Į±╚į▒Ż┤µ═Ļ║├Ą─«öī┘├„ŪÕĄ─╣┼Į©ų■Ż¼ČÓöĄ×ķ┤Õųą┤¾Ąžų„š╝ėąŻ¼╦∙ęįį┌ĮŌĘ┼║¾╩▄ĄĮø_ō¶Ż¼¼Fį┌į┌╦³éāĄ─┤¾š¼ķT╩»žę╔Ž╚į┐╔ŪÕ╬·▒µšJĢr┤·ėĪėøŻ¼╚ńĪ░ä┌äė╣ŌśsĪ▒ĪóĪ░ę╗ą─Ž“╣½Ī▒ĪóĪ░æø┐Ó╦╝╠Ī▒Ą╚Ą╚Ż¼╦∙ąę└ŽĘ┐ūė└’─ŠĄ±▒Żūo═Ļ║├ĪŻį┌┤¾Ą└ē»═∙╔ŽŻ¼╦«╠┴Ņ^ū¾ėęį°ėąę╗ū∙┤u╩»ĮYśŗ┼ŲĘ╗Ż¼╔ŽĄ±┐╠ėą§Ä¶~Īó─ĄĄżĪó“∙“Īóē█╠ęĪóįŖĢ°Ą╚╝¬ŽķłD░ĖŻ¼Ųõųą┤uĄ±┼c╩»Ą±ļmĮøÜv╩ĘŽ┤╦óę└╚╗ŲG¹Éäė╚╦Ż¼╠žäe╩ŪĖ▓╔wį┌╔ŽĄ─║┌╔½┴┴¦═▀«öĪŻąš═§┤Õ└’Į©ė┌ŪÕ╝╬æcŻ©1796Ż®─ĻķgĄ─═§╩Žū┌ņ¶Ż¼š╝Ąž├µĘe×ķ┐NįŲ┐hų«ūŅŻ¼╣▓ėŗ▀_1000ėÓŲĮĘĮ├ūĪŻņ¶╠├╣▓╦─▀M╦─ÅdŻ¼ų„ÅdŻ©Ą┌╚²ÅdŻ®ė╔╩»ų∙ų¦ō╬Ż¼╣┼Ģrį°ėąĪ░╬─┐²Ī▒ĪóĪ░╬õ┐²Ī▒ĪóĪ░ļĘĘŌ┼R╗┤┤¾ę³║ŅĪ▒ĪóĪ░├Ņ╩ų╗ž┤║Ī▒Ą╚žęŅ~Ż¼Ž┬ėą═§ąššč─┬ūµŽ╚╠├Ż¼╣®ėąÜv┤·┼Ų╬╗Ż¼śŪ╔Žį°┤µėą┌sÅł╔Įš»┼_ķwĪŻ¼F×ķąš═§┤Õļp╬»±vĄžĪŻ¼Fį┌ņ¶╠├ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

24Īóė└║═ś“Ż©░▓╚╩└╚ś“Ż®

ĪĪĪĪ░▓╚╩ė└║═ś“╬╗ė┌²ł╚¬╩ą░▓╚╩µé(zh©©n)Š│ā╚Ż¼ŠÓ╩ąģ^(q©▒)25╣½└’Ż¼╩ŪšŃĮŁ╩Ī▒Ż┤µūŅ║├ūŅķLĄ─└╚ś“ĪŻįōś“×ķ─Š╩»ĮYśŗĄ─└╚╬▌ś“Ż¼ķL125.7├ūŻ¼īÆ7.5├ūŻ¼Ė▀13├ūŻ¼ėą└╚╬▌42ķgŻ¼ŲõŽ┬ė├Śl╩»Ų÷ų■╩»Čš5ū∙Ż¼ś“ČšķgūŅ┤¾┐ńČ╚×ķ18├ūĪŻ─ŽŽ“ėąĘų╦«čŃ│߯¼Čš╔Ž─Š┴║ļpŽ“ŲĮ║Ōš╣│÷Ż¼ųīė╝ėŠÓ╔ņ│÷Ż¼┐võüś“├µĪŻś“┴║▓╔ė├═▓ų¦Īóæę▒█ĮY║Ž╩ĮĄ─Į©ų■ĘĮĘ©Ż¼ś“╬▌Ą±┴║«ŗŚØŻ¼’wķ▄Ą±┴║«ŗŚØŻ¼ČĘ╣░īė»BŻ¼ś“ā╚įOÖ┌ŚUĪó─ŠĄ╩ĪŻįŁ├¹Ī░ė└īÄś“Ī▒Ż¼ę“░▓╚╩╚²Ę╗┤Õ├±▓ó▓╗░▓īÄŻ¼į°░l(f©Ī)╔·▀^ąĄČĘŻ¼ų¬┐h│÷├µš{ĮŌŻ¼╚²ł÷┤Õ├±ęįłFĮY║═║├×ķųžŻ¼╣▓═¼╗I┘Y╝ė╣╠ą▐Į©Ż¼╣╩Ė³├¹Ī░ė└║═Ī▒ĪŻŲõ╣ż╦ćŠ½š┐Ż¼äeŠ▀Į│ą─Ż¼ėąę╗Č©┐ŲčąārųĄĪŻ╚½ś“2┼_Īó3ČšĪó4┐ūŻ¼ā¶┐ń16Ż«9Ż¼17Ż«1Ż¼18Ż«4├ū▓╗Ą╚Ż¼ŽĄ─Š╩»ĮYśŗŻ¼║åų¦æę▒█ĮY║ŽŻ¼ČšĪó┼_ė├Śl╩»Ė╔Ų÷Ż¼Ēö▓┐ėą┐vÖM┬ō┤Ņ»B─Š7īėŻ¼īėīė╠¶│÷Ż¼śŗ│╔æę▒█Ż¼öD┐ńė├Š▐╦╔Ż¼├┐┐ū9Ė∙Ż¼╔ŽĖ▓ė├ė▓─Šś“├µ░ÕĪŻ╚½ś“ėąś“īė42ķgŻ¼ųąėąś“ķwŻ¼ā╔Č╦Ė„ėą─Šśŗś“▒żę╗ū∙Ż¼ČĘ╣░īė»BŻ¼’wķ▄╦─ŲĪŻś“ā╚įOÖ┌Ė╔─ŠĄ╩Ż¼╣®ąą╚╦ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

25Īó³SĄ█ņ¶ėŅ

ĪĪĪĪ³SĄ█ņ¶ėŅ╩ŪŽ╔Č╝Š░ģ^(q©▒)Ą─ņ`╗ĻŻ¼╩Ū╬ęć°─Ž▓┐╝└ņļĪó│»░▌ųą╚A├±ūÕ╚╦╬─╩╝ūµ▄Ä▐@³SĄ█Ą─ų„ꬳ÷╦∙Ż¼×ķųąć°╣┼┤·Ą└Į╠╗Ņäėųąą─Ąžų«ę╗ĪŻ╬╗ė┌Č”║■ĘÕėęé╚Ż¼▓Į╠ō╔Į╔Į─_Ż¼ųąķgė╔ŠÜĮŽ¬ŽÓĖ¶ĪŻįōĮ©ų■Š▀ėą╩ó╠Ų’LĖ±Ż¼ÜŌä▌╗ų║ĻĪŻ³SĄ█ņ¶ėŅį┘¼F┴╦ųą╚A├±ūÕ╣▓═¼╩╝ūµ³SĄ█Ą─╔±▓╔Ż¼ųžöó┴╦│õØM╔±Ųµ„╚┴”Ą─▀b▀h╣╩╩┬Ż¼Š▀ėą║▄Ė▀Ą─╦ćągārųĄ║═╝o─ŅęŌ┴xĪŻ³SĄ█ņ¶ėŅĄ─ųžą┬Į©│╔Ż¼╩╣Ž╔Č╝’LŠ░├¹ä┘ģ^(q©▒)ųžą┬│╔×ķųą╚A├±ūÕūėīOīżĖ∙å¢ūµĄ─ųžę¬ł÷╦∙ĪŻ├┐─Ļ▀@└’Č╝┬Īųž┼eąą┤¾ą═╝└ņļ³SĄ█ĄõČYĪŻ▒│Š░ų¬ūRŻ║³SĄ█ņ¶ėŅĄ─Ū░╔ĒĘQ×ķ┐NįŲ╠├Ż¼╝sĮ©ė┌¢|Ģx│╔Ą█Ž╠║═Ī¬Ī¬Ž╠┐Ą─ĻķgŻ©╣½į¬326-342─ĻŻ®ĪŻ╠ņīÜŲ▀─ĻŻ©╣½į¬748─ĻŻ®╠Ųą■ū┌└Ņ┬Ī╗∙ļĘĖ─┐NįŲ╔Į×ķŽ╔Č╝╔Į║¾Ż¼×ķ┴╦╝o─Ņ▄Ä▐@³SĄ█Ż¼Ė─├¹³SĄ█ņ¶ėŅŻ¼ė╔ų°├¹ąĪūŁĢ°Ę©╝ęĪó┐NįŲ┐h┴Ņ└ŅĻ¢▒∙ū½Ņ~ĪŻ▒▒╦╬ų╬ŲĮČ■─ĻŻ©╣½į¬1056─ĻŻ®Ż¼│»═óŽ┬ų╝Ė─×ķė±╠ōīmĪŻą¹║═Č■─ĻŻ©╣½į¬1120─ĻŻ®Ż¼╦³Ü¦ė┌æ(zh©żn)╗Ż¼║¾ĄĮ─Ž╦╬Š░Č©į¬─ĻŻ©╣½į¬1260─ĻŻ®ą▐Å═ĪŻĄĮŽ╠┤Š╚²─ĻŻ©╣½į¬1267─ĻŻ®ā╔šŃ▐D▀\╩╣?ji©”)ōšfėčō▄ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

26Īó├Ęį┤╠▌╠’

ĪĪĪĪ├Ęį┤╠▌╠’╩Ūę╗éĆęÄ(gu©®)─Ż║Ļ┤¾Ą─╠▌╠’╚║Ż¼×ķę╗╠Äūį╚╗Š░³cŻ¼╬╗ė┌įŲ║═┐h│ńŅ^µé(zh©©n)Ż¼ŠÓµé(zh©©n)š■Ė«╦∙į┌Ąž5╣½└’Ż¼ŠÓ¹É²łę╗╝ē╣½┬Ę12╣½└’Ż¼ŠÓ┐hš■Ė«╦∙į┌Ąž20╣½└’Ż¼ėą╚²╝ēė═┬ĘŽÓ═©Ż¼Į╗═©▒Ń└¹Ż¼┐╔▀M╚ļąįÅŖŻ¼özė░š▀į┌╣½┬Ę╔Ž╝┤┐╔ęį┼─özŻ¼12╣½└’╠ÄĄ─ģŪŲ║┤Õ║═18╣½└’╠ÄĄ─Ž┬č¾┤Õ╩Ūų„ę¬┼─öz³cŻ¼įōŠ░³c┼─özŠĆ┬ĘķLŻ¼┐╔ęį╚▌╝{┤¾┴┐┬├ė╬š▀ĪŻ├Ęį┤╠▌╠’║Ż░╬300Ī¬800├ūŻ¼┐é├µĘe╝s5ŲĮĘĮ╣½└’Ż¼ęÄ(gu©®)─Ż▌^┤¾╠Ä┤╣ų▒Ė▀Č╚▀_500├ūŻ¼ÖMŽ“╔ņčė3000ČÓ├ūŻ¼┐vŽ“čė╔ņ1500ėÓ├ūĪŻ├Ęį┤╠▌╠’╚ńµ£╦ŲĦŻ¼Å─╔Į─_▒P└@Č°╔ŽŻ¼īėīė»B»BŻ¼Ė▀Ą═Õe┬õŻ¼ŲõŠĆŚl╚ńąąįŲ┴„╦«Ż¼×t×ó╚ßĢ│Ż¼ęÄ(gu©®)─Żēčė^Ż¼ÜŌä▌╗ų║ļŻ¼░§Ēń┤¾ÜŌ┼c╝Ü─ü╦¼ØŹĄ─³cŠĆŽÓųCŻ¼ą╬│╔ŗ│├─×t×óĄ─Ū·ŠĆ╩└ĮńŻ¼Š▀ėą├µĘe┤¾ĪóŠĆŚl║├Īóą╬ĀŅ├└Īó┴ó¾wĖąÅŖĄ╚╠ž³cĪŻų▄ć·Łh(hu©ón)Š│ā×(y©Łu)├└Ż¼╔ĮĪó╦«Īó╠▌╠’Īó┤ÕŪf-Ąž╚┌×ķę╗¾wŻ¼į┌Ūń└╩Ą─Śl╝■Ž┬Ż¼Ļ¢╣ŌĄ─Ę┤ęr▀ĆĢ■│╩¼F│÷├└¹É¾@╚╦Ą─╔½▓╩ĪŻ├Ęį┤╠▌╠’ė╔ė┌║Ż░╬▌^Ė▀Ż¼╠’ųąĄ─╦«║═║ė╣╚ųąĄ─╦«š¶░l(f©Ī)Č°╔ŽŻ¼╩▄ÜŌ┴„ė░ĒæČ°ą╬│╔įŲ║ŻŻ¼╦«Ę▌ėų▒╗┴ų─Š│õĪŁĪŁ[įö╝Ü]

27Īóš▓īÜąųĄ▄┼ŲĘ╗

ĪĪĪĪš▓īÜąųĄ▄┼ŲĘ╗Ż©║¼╩ą┐┌▀M╩┐┼ŲĘ╗Ż®─Ļ┤·Ż║├„╬╗ė┌╬„Ų┴µé(zh©©n)│Ū¢|Ž┬±RĮųĪŻĮ©ė┌├„║ļų╬Š┼─ĻŻ©1496─ĻŻ®ĪŻš▓īÜŻ¼ūų╠ņŪ“Ż¼├„║ļų╬▒¹│ĮŻ©1496─ĻŻ®┐Ų▀M╩┐Ż¼╩┌ą┬▓²┴ŅĪŻ┼ŲĘ╗Ę┬─Š╩»ĮYśŗŻ¼╦─ų∙╬ÕśŪŻ¼ą¬╔ĮĒöĪŻ═©Ė▀8.52├ūŻ¼═©├µīÆ6.90├ūŻ¼ęįŪÓ╩»Ą±┐╠Č°│╔ĪŻė├ČĘ¢Ē│ą═ąŻ¼š²śŪė├Š┼▓╚╚²░║ĪŻ┤╬ķgĪóŖAśŪė├Ų▀▓╚╚²░║ĪŻ┴óų∙╩»ā╔Č╦ėą8éĆ╔±æB(t©żi)Ė„«ÉĪóą╬Ž¾▒ŲšµĄ─¬{ūėĪŻĻ@Ņ~Īó²łķTĶ╩ĪóŲš░žĶ╩╔Žėą╚╦╬’Īóļp¬{æ“Ū“Īó·QĪó„Ķ„ļĪó╗©╗▄Ą╚ĖĪĄ±łD░ĖĪŻ┼ŲĘ╗Į©ė┌├„║ļų╬Š┼─ĻŻ©1496─ĻŻ®Ż¼×ķņ║▒Ē║ļų╬ęę├«┐ŲÓl(xi©Īng)▀M╩┐░³Į▄Č°┴óĪŻĘ┬─ŠŪÓ╩»ĮYśŗŻ¼╦─ų∙╚²ķg╬ÕśŪŻ¼═©├µķ¤6.20├ūŻ¼├„ķg3.32├ūŻ¼┤╬ķg1.44├ūŻ¼Ė▀8.28├ūĪŻ╩»ų∙×ķ─©ĮŪĘĮų∙Ż¼├„ķgų∙Ė▀5├ūŻ¼┤╬ķgų∙Ė▀4├ūĪŻ├„ķgŲĮ░ÕĶ╩┐╠Ī░ęę├«┐ŲÓl(xi©Īng)▀M╩┐░³Į▄Ī▒ūųśėŻ¼š²śŪ╩»žę┐╠Ī░╩└’@Ī▒ūųśėŻ¼├„Īó┤╬ķgŅ~Ķ╩ńUĄ±Ė„╩Įäė╬’Īó╗©▓▌łD░ĖŻ¼ā╚╚▌žSĖ╗Ż¼Ą±┐╠Š½╝ÜĪŻĖ„śŪŠ∙ė├ČĘ╣░│ą═ą│÷╠¶Ż¼æę╔ĮĒöŻ¼┼eš█ŲĮŠÅŻ¼ė╔Č■╩»Ų┤║ŽČ°│╔Ż¼┐╠│÷═▀█ŌĪó╬▌╝╣Īó╣┤Ņ^ĪóĄ╬╦«Ż¼╣┤Ņ^┐╠ÕXĪŁĪŁ[įö╝Ü]

28Īó┐NįŲ┐hĖ’├³┴ę╩┐┴Ļł@

ĪĪĪĪ┐NįŲ┐h╩ŪĖ’├³└Žģ^(q©▒)┐hŻ¼╦žėą╣ŌśsĄ─Ė’├³é„ĮyĪŻį┌ųąć°╣▓«a³hŅIī¦Ž┬Ż¼┐NįŲ╚╦├±Ą─ā×(y©Łu)ąŃā║┼«×ķ┴╦═ŲĘŁ┼f╔ńĢ■Ż¼Į©┴óą┬ųąć°Ż¼╦¹éāÆüŅ^’BĪó×ó¤ßč¬ĪóŪ░Ė░║¾└^Īóėóė┬½I╔ĒŻ¼ė├ūį╝║Ą─ę╗Ū╗¤ß謯¼ūVīæ┴╦ę╗Ū·Ū·┐╔ĖĶ┐╔Ų³Ą─ēčĖĶĪŻ×ķ┴╦ą¹é„Ė’├³┴ę╩┐Ą─╣Ō▌xśI(y©©)┐āŻ¼░²ōPĖ’├³┴ę╩┐Ą─É█ć°ų„┴xŠ½╔±Ż¼┐hš■Ė«ė┌1981─Ļ┼dĮ©┴╦Į╔Į┴ę╩┐┴Ļł@Ż¼2006─Ļ12į┬Ė³├¹×ķĖ’├³┴ę╩┐┴Ļł@ĪŻ┐NįŲ┐hĖ’├³┴ę╩┐┴Ļł@š╝Ąž2╚fČÓŲĮĘĮ├ūŻ¼Ųõųą░³└©┼ŲĘ╗╩ĮķT═źĪó╝o─Ņ▒«Īó╝o─Ņ^Īó─╣ł@║═╝o─Ņ═żĪŻ╝o─Ņ▒«Ė▀12├ūŻ¼īÆ2.4├ūĪ┴2├ūŻ¼╝o─Ņ▒«Ąūū∙ā╔é╚┐╠ėą319├¹┴ę╩┐├¹õøĪŻ╝o─Ņ▒«ėęé╚Ž┬ĘĮŻ¼Į©ėą┴ę╩┐╝o─Ņ═żĪŻ╝o─Ņ^╣▓ėą╚²īėŻ¼┐é├µĘe╝s663ŲĮĘĮ├ūĪŻĄ┌ę╗īė×ķĮė┤²╩ęŻ¼Ą┌Č■īė×ķĢ■ūh┼cš╣╩ŠÅdŻ¼Ą┌╚²īėę▓×ķš╣╩ŠÅdĪŻš╣╩ŠÅdų„ę¬ā╚╚▌×ķŻ║ā╚╚▌║åĮķĪó╚╦╬’ĮķĮBĪóīŹ╬’š╣╩ŠĪóÜv╩Ę╚½├▓(░³└©Üv┤╬æ(zh©żn)ČĘĪóųž┤¾╩┬╝■Īóųžę¬╚╦╬’Ą╚)ĪŻ╚½├µĘ┤ė│┴╦Å─ą┴║źĖ’├³ų┴ĮŌĘ┼┐NįŲĄ─š¹éĆĖ’├³ČĘĀÄÜv╩ĘĪŻ─┐Ū░╝o─Ņ^╩š▓žėą119Ę∙šõ┘F┴ę╩┐ššŲ¼Ż¼20ČÓ╝■┴ę╩┐ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

ĪĪĪĪ╦╔Ļ¢┐h░▓ßĘ║¾╠KŠS░Ż┼fųĘ1935─Ļ5į┬Ż¼äóėóĪó╦┌įŻ┬╩ųąć°╣ż▐r╝t▄Ŗ═”▀MĤüĒĄĮ╬ę┐h░▓ßĘ║¾ĪóŚ„Ų║ĪóąĪ╝¬ę╗ĦŻ¼▓óęį┤╦×ķĖ∙ō■³cŻ¼┼c«öĄžĄ─Ė’├³ŪÓ─ĻĻÉ°P╔·Īó▒RūėŠ┤ĪóĻÉĄż╔ĮĄ╚╚╦ķ_▒┘┴╦šŃĮŁĄ┌ę╗ēKĖ’├³Ė∙ō■ĄžĪ¬Ī¬šŃ╬„─Žė╬ō¶Ė∙ō■ĄžŻ╗Į©┴ó┴╦šŃ╬„─Ž╠ž╬»Ż©¹É╦«╩ą╬»Ū░╔ĒŻ®ĪóšŃ╬„─Ž▄ŖĘųģ^(q©▒)Ż©¹É╦«▄ŖĘųģ^(q©▒)Ū░╔ĒŻ®Ż╗│╔┴óų±Ž¬ģ^(q©▒)╬»║═Ė∙ō■Ąžā╚Ą─Ą┌ę╗éĆ╝t╔½š■ÖÓĪ¬Ī¬ų±Ž¬╠KŠS░Żš■Ė«Ż╗ĮMĮ©┴╦Ė∙ō■Ąžā╚Ą─Ą┌ę╗ų¦╚╦├±ė╬ō¶ĻĀĪ¬Ī¬╦╔╦ņ²łė╬ō¶ĻĀŻ╗│╔┴ó┴╦Ą┌ę╗ų¦š²ęÄ(gu©®)▓┐ĻĀĪ¬Ī¬╝t▄Ŗ═”▀MĤĄ┌╩«╬Õų¦ĻĀŻ¼║¾Ė─×ķĄ┌╬Õ┐vĻĀŻ¼╦┌įŻĘQ▀@ų¦▓┐ĻĀ╩Ūė╔šŃ╬„─ŽĄžģ^(q©▒)ŅIī¦Ė╔▓┐Īó³håTĪó▀M▓ĮŪÓ─ĻĮM┐ŚĄ─Ą┌ę╗ų¦╚╦├±ūėĄ▄▒°ĪŻ▐r├±ŅIąõĪ░╚²Š▐Ņ^Ī▒Ī¬Ī¬ĻÉ°P╔·ĪóĻÉĄż╔ĮĪó▒RūėŠ┤Ż¼×ķ▒Żąl(w©©i)╝t╔½š■ÖÓĪó▒Żąl(w©©i)Ė’├³Ė∙ō■ĄžŻ¼į┌▀@Ų¼¤ß═┴╔ŽįĪč¬Ŗ^æ(zh©żn)Ż¼×ķĖ’├³┴„▒MūŅ║¾Ą─ę╗Ą╬謯¼╦┌įŻĘQ╦¹éāĪ░▓╗└ó╩ŪšŃ╬„─ŽĖ’├³╩Ę╔ŽĄ─╣Ōśs┤·▒ĒĪ▒ĪŻ╦╔Ļ¢į┌šŃ╬„─ŽĖ’├³Ė∙ō■Ąž╩Ę╔Žėąų°╩«Ęųųžę¬Ą─Ąž╬╗ĪŻ▀@└’╩Ū╝t▄Ŗ═”▀MĤ▓┐ĪóšŃ╬„─Ž╠ž╬»Īó▄ŖĘųģ^(q©▒)Īóė╬ō¶┐éĻĀĄ─▐k╣½Ąž║═╩ū─XÖCĻPĪŁĪŁ[įö╝Ü]

30Īóųą╣▓┐NįŲ┐hĄ┌ę╗┤╬┤·▒Ē┤¾Ģ■┼fųĘ

ĪĪĪĪųą╣▓┐NįŲ┐h╬»ę╗┤¾Ģ■ųĘį┌ēžµé(zh©©n)µé(zh©©n)Ė▀│▒┤Õ┌w╩Žū┌ņ¶ĪŻįōū┌ņ¶×ķŪÕ┤·Į©ų■Ż¼ū°▒▒│»─ŽŻ¼š╝Ąž1024ŲĮĘĮ├ūŻ¼ŲĮ├µ│╩┐vķLĘĮą╬Ż¼╚²▀Mā╔į║╩Į┤u─ŠĮYśŗĪŻš²┴ó├µā╔é╚ĘųįO╬Õ╗©╔Įē”Ż¼ķTÅd╬Õķ_ķgŻ¼├„┤╬ķg╠¦┴║╩Į╦─ų∙Ų▀Ö_Ż¼╔ęķgįO┐┤śŪ▀B═©ā╔é╚ĹśŪĪŻųąÅdā╔é╚ĘųįO╔Įē”Ż¼╚²ķ_ķgŻ¼╠¦┴║╩Į╦─ų∙Ų▀Ö_ĪŻķTÅdĪóųąÅd╩ŪĮ©ų■Š½╚A╦∙į┌Ż¼┴║╝▄ė├▓─┤ų┤¾Ż¼čb’ŚŠ½ų┬┐╝Š┐Ż¼┼Ż═╚Ą±┐╠╚╦╬’Īóäė╬’Ą╚łD░ĖŻ¼ą╬Ž¾▒ŲšµĪŻ╔ŽÅd×ķŲ▀ķ_ķgŻ¼╦─ų∙░╦Ö_Ż¼čb’Ś▌^║å╦žĪŻ«ö─Ļųą╣▓┐NįŲ┐hĄ┌ę╗┤╬³h┤·Ģ■Š═į┌╔ŽÅd╔±Ö╗┼į┼eąąĪŻ1927─Ļ11į┬Ż¼ųą╣▓┐NįŲ³hĮM┐Śį┌čÓęĒąĪīWš┘ķ_³håT┤¾Ģ■Ż¼│╔┴ó┴╦ųą╣▓┐NįŲ┐h╠žäeų¦▓┐Ż¼ų▒ī┘šŃĮŁ╩Ī╬»ŅIī¦ĪŻ1928─Ļ9į┬Ż¼╚½┐h24éĆ³hų¦▓┐═Ų╦]Ą─40ėÓ├¹³håTį┌čÓęĒąĪīWš┘ķ_ųąć°╣▓«a³h┐NįŲ┐hĄ┌ę╗┤╬┤·▒Ē┤¾Ģ■Ż¼▀x┼e«a╔·┴╦ųą╣▓┐NįŲ┐h╬»║═╣▓«aų„┴xŪÓ─ĻłF┐NįŲ┐h╬»Ż¼▓óęįąĪīW×ķ┐h╬»ÖCĻP±vĄžŻ¼ų▒ų┴1929─ĻĪŻį┌³hĮM┐Ś║═┐h╬»Ą─ė░ĒæŽ┬Ż¼īWąŻĮ╠åTųąė┐¼F│÷ę╗┼·╣▓«a³håT║═▀M▓Į╚╦╩┐Ż¼ę└═ąīWąŻķ_š╣╗ŅäėŻ¼š╣ķ_╬õčbČĘĪŁĪŁ[įö╝Ü]

31Īó¬ÜĘÕĢ°į║

ĪĪĪĪ¬ÜĘÕĢ°į║Ż¼ū°┬õį┌šŃĮŁ╩Ī┐NįŲ┐hĄ──▀╬╠Č┤Š░ģ^(q©▒)ā╚Ż¼╬╗ė┌║├╔Į╔Į┬┤Ż¼├µ┼R║├Ž¬Ż©ŠÜŽ¬Ż®Ż¼╦╬┤·└ĒīW╝ęųņņõųvīWĄ─╝o─ŅĄžĪŻį¬ĪČŽ╔Č╝ųŠĪĘ`├„ĪČ╠Äų▌Ė«ųŠĪĘĄ╚Ģ°▌dŻ║¬ÜĘÕĢ°į║į┌ŠÜĮŽ¬╬„Ż¼š²ī”¬ÜĘÕĪŻ╦╬┤Š╬§╚╔ę·(1182)Ż¼╗▐ŌųųņŽ╚╔·│ų│ŻŲĮ╣Ø(ji©”)╔Ž╩Ķ█└┼_╩žŻ©╠Ųų┘ė诮╬┤ł¾Ż¼░╦į┬Č■╩«Č■╚šč▓ÜvĄĮ┐NįŲ┐hŻ¼╠╚ßÓė┌Ž╔Č╝╔ĮŻ¼ęį╦┼│»ų╝Ż¼ėąŻ║ė┌┤╦▓žą▐Ż¼ų«šZĪŻ═¼ĢrŻ¼ū„ĪČūĘ║═ąņ╩Ž╔ĮŠėĒŹĪĘŲ▀Į^ę╗╩ūŻ║Ī░│÷ßČ╣┬įŲęŌūįķeŻ¼▓╗Ę╗═§╩┬╚╬▀BŁh(hu©ón)ĪŻĮŌ░░▒PĒń═³Üw╚źŻ¼▒╠ØŠą▐¾▐╦Ų╣╩╔ĮĪŻĪ▒ųņņõļxķ_║¾Ż¼╦¹Ą─īW╔·Į©ūxĢ°╠├ė┌Ž╔Č╝ÄrĪŻīÜæc╚²─Ļ(1228)Ż¼į┌ŪÓ╠’▀M╩┐╚~╦├▓²╠ßūhŽ┬Ż¼╚╦éāį┌Č”║■ĘÕī”├µĄ─Ę³╗óÄrŽ┬äō(chu©żng)Į©ČYĄŅŻ¼ū„×ķųvž×ų«╦∙Ż¼ęį╩Š╝o─ŅĪŻŽ╠┤ŠČĪ├«(1267)┐NįŲ▀M╩┐æ¶▓┐╔ąĢ°Øōšfėčō▄┐ŅöUĮ©Ż¼├¹×ķ¬ÜĘÕĢ°į║ĪŻ═¼ų╬╩«Č■─Ļ(1873)Ż¼┐NįŲų¬┐h║╬─╦╚▌Ė─ųĘį┌║├╔Į─_Ž┬Ą─Ī░╗▐ŌųŽ╚╔·Åø╣Ø(ji©”)ė┌┤╦Ī▒ų«╠ÄųžĮ©ĪŻ¬ÜĘÕĢ°į║Ż¼Į©ų■’LĖ±ī┘═ĒŪÕŻ¼š╝Ąž1200ŲĮĘĮ├ūŻ¼║╦ą─▓┐Ęų×ķ╚²ķg╚²▀MŻ¼ū¾ėę?gu©®)¹Ę┐Č■╩«ķgŻ¼─Ž▒▒ī”ĘQŻ¼ė╔ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

32ĪóšŃĮŁ┤¾īW²ł╚¬ĘųąŻ┼fųĘ

ĪĪĪĪšŃĮŁ┤¾īW²ł╚¬ĘųąŻ┼fųĘ╬╗ė┌│Ū¢|─Ž╝s3╣½└’Ą─Ę╝ę░┤ÕųąŻ¼Ę╝ę░įŁ├¹Ę╗Ž┬Ż¼┐╣æ(zh©żn)Ų┌ķgšŃĮŁ┤¾īWĘųąŻįO┤╦Ż¼┤Õ├¹Ė─×ķĪ░Ę╝ę░Ī▒ę╗ų▒čžė├ų┴Į±ĪŻĘųąŻ┼fųĘū°─Ž│»▒▒Ż¼Į©ų■├µĘe╝s3Ū¦ėÓŲĮĘĮ├ūŻ¼Į©ų■╣▓Č■▀MŻ¼Č■▀Mķgėą╠ņŠ«Īóā╔é╚ĹĘ┐Ż¼ę╗▀M┼cā╔é╚ĹĘ┐╝░╗’Ę┐Š∙×ķČ■īėŻ¼Č■▀M×ķ╚²īėĪŻųą╬„║ŽĶĄ╩ĮĮ©ų■ĪŻįō╬▌ŽĄĘ╝ę░┤Õ╝Ø╩┐į°╦«ŪÕė┌├±ć°Č■╩«ę╗─Ļ(╣½į¬1932─Ļ)╦∙Į©Ż¼╣╩├¹Ī░į°╝ę┤¾╬▌Ī▒1937─ĻŻ¼╚š┐▄░l(f©Ī)äėŪų╚Aæ(zh©żn)ĀÄ║¾Ż¼šŃĮŁ┤¾īW▒╗Ų╚ā╚▀wŻ¼1939─ĻŪ’Ż¼į┌²ł╚¬ķ_▐k┴╦ĘųąŻŻ¼įō╬▌╝┤×ķ²ł╚¬ĘųąŻ┼fųĘĪŻĘųąŻ«ö─ĻįOėą╬─Īó└ĒĪó╣żĪó▐rĪóĤ╬ÕéĆīWį║ĪŻ▀ĆįOėąĖĮī┘ąĪīWę╗╦∙ĪŻėąų°├¹Ą─Į╠╩┌30ėÓ├¹Ż¼╚½ąŻīW╔·Į³1000ėÓĄž╚╦ĪŻšŃ┤¾²ł╚¬ĘųąŻ│²┴╦łį│ųĮ╠šn═ŌŻ¼▀Ćķ_š╣┴╦Ė„ĒŚīWąg╗ŅäėŻ¼ų┴1945─ĻČ¼▀wÜw║╝ų▌┐é▓┐Ż¼Ū░║¾ÜvĢrŲ▀─ĻŻ¼šŃ┤¾ĘųąŻį┌┤╦▓╗āH┼ÓB(y©Żng)║═įņŠ═┴╦┤¾┼·Į▄│÷╚╦▓┼Ż¼Ūęķ_š╣┴╦ū┐ėą│╔ą¦Ą─┐╣╚šŠ╚ć°ą¹é„╗ŅäėŻ¼ī”┤┘▀M²ł╚¬╔Įģ^(q©▒)╬─╗»░l(f©Ī)š╣Ż¼╝░░l(f©Ī)ōPŪ¾╩ŪŠ½╔±ū÷│÷┴╦Š▐┤¾žĢ½IĪŻę“┤╦Ż¼²ł╚¬╩ą╚╦├±š■Ė«║═šŃĮŁ┤¾īWė┌ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

33ĪóŠ░īÄ┐ūÅR

ĪĪĪĪŠ░īÄ┐ūÅR╬╗ė┌Š░īÄ┐h·QŽ¬µé(zh©©n)Ż¼─Ļ┤·×ķŪÕĪŻŠ░īÄ┐ūÅRĮ©ė┌├„Š░╠®╚²─Ļ(1452)ė┌┐h│Ū╬„▒▒└’ėÓŻ¼│╩ī”ĘQ╩ĮĮYśŗŻ¼š╝Ąž990ŲĮĘĮ├ūĪŻ║¾ÄūĮø▀wĮ©ų┴¼Fį┌Ą─ĄžĘĮŻ¼ŠÓĮ±ęčėą564─ĻĪŻį┌Į³¼F┤·╩ĘųąŻ¼Š░īÄ┐ūÅRį°×─ļyųžųžĪóÄūĮø’LėĻĪŻ2009─ĻŻ¼Š░īÄ«īūÕūįų╬┐h┐h╬»Īó┐hš■Ė«øQČ©╚½├µą▐┐ś┐ūÅRĪŻū±čŁÜv╩Ę╬─╗»ėø▌dŻ¼ĮY║ŽįŁüĒ┐ūÅR’L├▓Ż¼Š½ą─įOėŗ┼c╩®╣żĪŻÅ─2010─Ļ10į┬28╚šķ_╣żŻ¼╗IĮ©ą▐Å═┴╦┴x┬ĘĪóČYķTĪóÖ¶ąŪķT(šš▒┌)ĪóŃ·│žĪóĀŅį¬ś“Īó¢|╬„ÅT(ĹĘ┐)Īó┤¾│╔ķT║═┤¾│╔ĄŅĄ╚Į©ų■ĪŻ▓óīó░l(f©Ī)Š“│÷═┴╗“š▀▒Ż┤µĄ─╣┼┤·╬─╬’Üw╬╗░▓ų├ĪŻ╣ż│╠ÜvĢrę╗─ĻŻ¼ų┴2011─Ļ┐ó╣żĪŻŠ░īÄ┐ūÅRą▐╚ūę╗ą┬Ż¼┤Ż┴óį┌·QŽ¬ĮųŅ^Ż¼│»Ģ¤Ž”ššŻ¼╝tē”ŪÓ═▀Ż¼Ą±Ö┌«ŗŚØŻ¼ÜŌėŅ▄Ä░║ĪŻ▒│žō╩»ėĪŪÓ╔ĮŻ¼ąžæčŃÕ·Qų«Ž¬Ż¼┼c·QŽ¬╣┼│ŪĪóąĪĮųśŪ╦┴Ą╚£å╚╗ę╗¾wŻ¼ņ┌ņ┌╔·▌xŻ¼į┘¼F╣┼·QŽ¬ų«╬’Ø╔╠ņ╚AĪŻŠ░īÄ┐ūÅR╩Ū¹É╦«╩ąĘČć·ā╚╬©ę╗ę╗ū∙▒Ż┤µ▌^×ķ═Ļš¹Ą─┐ūÅRĪŻį┌500ČÓ─ĻĄ─Üv╩Ę▀M│╠ųąŻ¼╩žūoų°╣┼└ŽĄ─«īÓl(xi©Īng)╬─├}Ż¼│╔×ķŠ░īÄ╬─╬’Ą─ųžę¬ĮM│╔▓┐Ęų║═ų„ę¬ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

34Īóąņč÷╔Į╣╩Šė╝░ąņ╩Žņ¶╠├

ĪĪĪĪąņ╩Ž╝ęūÕ╩Ūį┤Ąū┤Õ═·ūÕŻ¼Ų∙Į±ęčėą23┤·ūėīOŻ¼700ČÓ─ĻÜv╩ĘŻ¼│÷¼F▀^ąņč÷╔ĮĪóąņŠ┤╬ÕĄ╚▒ŖČÓÉ█ć°ųŠ╩┐Ż¼┴Ņ║¾╚╦æč─ŅĪóš░č÷ĪŻį┌ąņ╩Žņ¶╠├Ż¼Ī░Čž▒Š╬®į┤Ī▒╦─éĆ┤¾ūųš²┴óųąķgŻ¼ā╔▀ģĢ°ėąĪ░└^ūµū┌ę╗┼╔é„šµ┐╦Ū┌┐╦āĆŻ¼Į╠ūėīOā╔ąąš²┬Ę╬®ūx╬®Ė¹Ī▒ūųśėŻ¼Ī░┐╦Ū┌┐╦āĆŻ¼╬®ūx╬®Ė¹Ī▒│╔×ķąņ╩Žūµė¢Ż¼ę▓╩Ūąņ╩ŽūÕ╚╦░▓╔Ē┴ó├³ų«▒ŠĪŻąņ╩ŽŽ╚├±įńŽ╚┐┐ž£┘u─Š▓─Ų╝ęŻ¼ĮøÄū┤·╚╦ą┴┐ÓĮøĀIĪó┐╦Ū┌┐╦āĆŻ¼▓┼╚šØu░l(f©Ī)š╣ų┬Ė╗Ż¼│╔×ķį┤Ąū┤ÕĄ─═·ūÕŻ¼Ą½╩Ū╬’┘|Ą─žSł▓óø]ėąĖ─ūāąņ╩ŽūÕ╚╦Ą─│§ųįŻ¼Ę┤Č°▀Ć▒Ż│ųĪ░īWČ°ā×(y©Łu)ät╩╦Ī▒Ą─é„ĮyŻ¼Į╠ė²╝ęūÕūėĄ▄Ū┌īW┐ÓūxŻ¼ĀÄū÷ėąųŠų«╩┐ĪŻą┴║źĖ’├³ųŠ╩┐ąņč÷╔Į╣╩Šė╩»ų∙╔Žėąę╗Ę∙ī”┬ōŻ¼Ī░ė¹Ė▀ķTĄ┌ĒÜ┼c╔ŲŻ¼ę¬║├ā║īO╝┤ūxĢ°Ī▒ĪŻąņ╩ŽĄ─╣┼š¼š²ķTČÓėąĪ░¢|║Ż┼f╝ęĪ▒Ī░╔Į▌x┤©├─Ī▒Ī░╔Į╦«╬─š┬Ī▒Ī░į┬╔Į╣░ąŃĪ▒Ą╚Ņ}ūųŻ¼▓╗āH▒Ē▀_┴╦ąņ╩Ž╝ęūÕī”╬─╗»Š½╔±Ą─═Ļ├└įVŪ¾┼cĘeśOŽ“╔ŽĄ─ārųĄ╚ĪŽ“Ż¼Ė³▒Ē▀_Ųõī”ūėīOā║┼«ūxĢ°▀Mą▐īWūRĄ─ę¾ŪąŲ┌┼╬┼c▒Ż╝ęąl(w©©i)ć°Ą─Ė▀╔ąŲĘĖ±ĪŻĖ’├³ĢrŲ┌Ż¼ąņ╩Ž╝ęūÕė┐¼F│÷┴╦ąņč÷╔ĮĪóąņŠ┤╬ÕĄ╚ę╗┼·ųŠ╩┐ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

35Īó╚²Är╦┬

ĪĪĪĪ╚²Är╦┬╬╗ė┌Š▐Ž¬Ól(xi©Īng)Š│ā╚Ż¼ļx¹É╦«╩ą╬„▓┐44╣½└’Ż¼┼cų°├¹Š░ģ^(q©▒)¢|╬„Är×ķÓÅĪŻįō╔Įą█韊■Ū═Ż¼šŠį┌╔ĮÄpŻ¼ę╗ė[▒Ŗ╔ĮąĪŻ¼Ė®Ņ½╦─ų▄Õe┬õ╚║╔ĮŻ¼▒╠ŠGĄ╬┤õŻ╗ėŁįŲŲņFė┐Ż¼ŪÕø÷ęu╚╦Ż¼ą─Ģń╔±Ō∙ĪŻ├±ć°ĪČą¹ŲĮ┐hųŠĪĘ▌dŻ║Ī░╚²Ärį┌┐h¢|Ų▀╩«└’Ż¼Ę¹ÄrŻ©╠ņĤśŪŻ®ų«ū¾Ż¼▒┌┴óŪ¦žŻ¼╔Įč³ėąČ┤Ż¼╔Ņ╬Õš╔ėÓŻ¼ÅVęÓ╚ńų«Ż¼Šė├±┴ó║·╣½ņļų«ĪŻĪ▒║·╣½Č┤ėųĘQ╝t▄ŖČ┤ĪŻ▀MĄ├Č┤ųąŻ¼įŁ╚½ć°╚╦┤¾Ė▒╬»åTķL╚~’w═¼ųŠŅ}īæĄ─Ī░╚²Är╦┬╝t▄Ŗ┴ę╩┐╝o─Ņ▒«Ī▒║š╚╗Č°┴óĪŻ1930─Ļ9į┬10╚šŻ¼ųąć°╣ż▐r╝t▄Ŗ╩«╚²▄ŖšŃ╬„╚²┐vĻĀųĖō]▓┐į·ĀI┤╦Č┤ĪŻ▒«Ą─▒│├µŻ¼ėø▌d┴╦«öĢr╝t▄ŖĄ─╗ŅäėĮø▀^ĪŻ╚²Är╦┬▀ģ╔Žėą±Rč³ĘÕŻ¼┼└╔Ž±Rč³ĘÕŻ¼Š╣Ą╣╬³┴╦ę╗┐┌└õÜŌŻ║±Rč³Ą─ę╗é╚Ż¼Š╣╩ŪĄČŽ„░ŃĄ─░┘š╔╔Ņ£YŻ¼╔Ņ£YĄ─ę╗ĮŪŻ¼ėąā╔Är╔ĮŖAę╗£ŽŻ¼╝╚¬Mėų╔Ņ▀ĆķLĪŻČ°į┌£Žę╗é╚žQ┴óų°Ą─Ż¼Š╣╩Ū─Ū├µ¶„╔½Ą─Ż¼Ė▀152├ūŻ¼īÆ400ėÓ├ūĄ─Ūµ╠ņ┤¾ŲņĪŻ┴Ē═Ō▀Ćėą╠ņĤśŪĪó┤¾ŲņŪµ╠ņĪó╔±²łĘÕĪó▀BŁh(hu©ón)Č┤Īó’łĻĄĘÕĪó│Ó║■│┴▒╠Īó│ÓÄr╦┬Īó¾Ķ├▒ĘÕĄ╚ĪŁĪŁ▀h┐┤Š░ģ^(q©▒)Ż¼ĘÕÄnŽÓĮėŻ¼’h’h║÷║÷Ż¼ņFŹ╣╚ń’hĦ░Ń╩ÄüĒĪŁĪŁ[įö╝Ü]